|

Sur

Rem Koolhaas, année 90 @ O.M.A.

Référence : Chaîne, Schème

Daniel Guibert

Référence

« Faire

référence à... » signifie encore pour beaucoup

de créateurs ou de concepteurs (notamment architectes) “ copier ”

ou « imiter » la matière d’œuvres

du passé ou même contemporaines. Des culpabilités douteuses

restent qui suivent les jugements de valeurs négatifs attachés

aux procédures référentielles. Pour aborder la référence

il est opportun de l'extraire des pratiques absurdes de sa mise au secret :

elles sont soutenues par des interdits encore vivaces, issus d'une conception

de la création à l'image du génie ou du modèle divin

de la création ex abrupto. La référence constitue

pourtant un objet d'étude essentiel pour une connaissance des processus

de création ou de symbolisation ; et les savoirs du fonctionnement

référentiel participent selon nous de l'entreprise qui vise une

théorie de la projection et de la conception.

Aborder les problèmes (éthiques, esthétiques,

méthodologiques, ...) de « faire référence

à ... » comme nous le faisons ici suppose d'abord leur

cadrage par une représentation qui serait de la forme logique :

mise en relation conjonctive ou disjonctive de cas passés (invoqués,

convoqués) et de cas futurs (projetés, prévus). L’application

de cette forme générale dans le domaine Architecture s’écrit

de la manière suivante :

Induite par une commande ou une demande de prévision

et d'actualisation d'une configuration nouvelle et virtuelle, encore inexistante,

un composé indissociablement architectonique et urbanistique, une relation

s’établit entre (1) des objets appartenant à une classe

d’objets convoqués par cette demande, (2) d’autres classes

d’objets métaphoriquement ou métonymiquement associés,

et (3) des descriptions anticipatrices immédiatement et intentionnellement

conçues. La résolution des problèmes de référence

passe alors par l'explicitation des modalités et procédures de

mise en oeuvre de cette mise en relation et leurs conséquences dynamiques

pour la conception-cognition d’un objet futur.

Ainsi situés, les problèmes liés

à la référence impliquent un effort de compréhension

spécifique. Il s'appuiera évidemment sur toutes sortes d'apports

de disciplines diverses — auxquels il est fait référence ici —

qui nous informent de l'état d'avancement des connaissances en matière

d'invention, de création ou de projection, dont le moindre n'est pas

pour nous celui d'une recherche en logique impliquée dans cette communication

[1]. Cet effort de compréhension, outre son rapport

à la logique, se fonde conjointement soit sur l'étude en temps

réel de situations empiriques de conception [2], soit

sur la participation active à de telles entreprises chaque fois que cela

s'avère possible dans le cadre d’une activité de concepteur

et non plus de chercheur.

Pour rendre tangible un état de la question,

sera résumé dans ce qui suit l'examen d'un point crucial du processus

de conception mise en oeuvre par l'Office for Metropolitan Architecture

(OMA) de Rem Koolhaas. Le processus étudié s'exerçait

dans le cadre d'un concours international « d'urbanisation multiple »

instruit par les responsables politiques et techniques de la ville de Courtrai

(Belgique). Les termes du concours diffusés aux concurrents sélectionnés

(documents graphiques de tous ordres, conférences et visite organisée

du site, etc.) constituent et clôturent la phase de projet. Pour simuler

l'essentiel des détours de cette réflexion sur la phase de conception

engagée par le concurrent OMA, nous ferons état du moment

où, durant la conception, s'est recomposé le matériel référentiel

et où se sont nouées les conditions d'enchaînement d'un

cas d'autoréférence et d'un cas de référence homogène

et explicite.

Concept rétroactif et logique d'identification

Au

cours d'un entretien-bilan avec Rem Koolhaas, consécutif au suivi de

sa tentative pour concevoir une nouvelle organisation du territoire périphérique

du Haut Courtrai et de relier ce territoire à la ville ancienne, fut

abordée la question de l'évolution des termes qui rendaient compte

de la dynamique de cette conception, depuis l'analyse du site jusqu'à

la rédaction de son texte de présentation synthétique aux

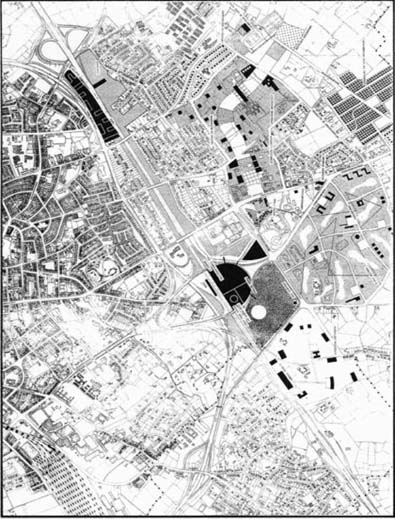

membres du jury. Dans le cas présent, celui du projet pour planifier

le territoire du Haut Courtrai (Figure 1), la question que je lui adressait

s’énonçait ainsi :

« Y avait-il eu formation d'une terminologie

de base spécifique, adaptée, qui permettait de fonder une réorganisation

de ce qu'il nommait « chaos périphérique »

? Ou bien le recyclage de catégories déjà expérimentées

avait-il été déterminant pour cette prévision d'un

surprenant réalisme urbanistique ? »

Ses réponses furent les suivantes :

RK : « (...) Je pense que dans

ce sens le projet pour Courtrai est comme une sorte de mini Anvers,

car nous avions là un contexte extrêmement complexe [il s'agit

du concours organisé la même année par les édiles

d'Anvers pour restructurer les limites de la ville marquées par le Ring

et ses raccordements aux infrastructures externes, concours auquel avait participé

l'OMA, concours gagné par l’architecte japonais Toyo Ito].

Contexte qui n'était pas structurable avec des moyens classiques. Le

seul moyen de le structurer était d'inventer des formules pour reconnaître

et identifier les différents terrains ainsi que leur potentiel.

Cela implique que toute situation topographique que l'on ne peut pas identifier

avec des formes ou des concepts classiques comme le triangle, le cercle, l'axe

etc. doit être précisée par d'autres moyens qui peuvent

être métaphoriques, plus suggestifs et a priori moins

générateurs d'ordre géométrique. C'est l'intérêt

de la chose, car une telle formulation ne met pas directement en oeuvre un programme

qui impose un ordre architectural classique.

Par exemple l'« oeuf » est parti

d'une idée absolument littérale pour aboutir à un concept

relativement abstrait qui n'est pas vraiment en rapport avec l'idée que

l'on peut se faire d'un oeuf. C'est donc un terme qui, une fois établi,

suggère un spectre d'interprétations. »

|

Figure

1 (format original en A4)

Concours d’Anvers : page de garde de la plaquette présentant la

conception d’OMA

DG : « Ces

moyens métaphoriques correspondent-ils à ce que vous nommez des

concepts opératoires ? Vous avez d'ailleurs surtout utilisé

le terme concept rétroactif. Quels rapports établissez-vous

entre « métaphore », « concept opératoire »

et « concept rétroactif » ? »

RK : « Il est possible d'avancer

qu'à Anvers aussi bien qu'à Courtrai nous n'avons pas à

traiter un espace vierge ; la situation est déjà très

compliquée. Très riche, parce qu'il y a partout des éléments

d'architecture contemporaine, historique, classique... Le tissu référentiel

était très dense.

Le concept rétroactif est donc une façon

de ne pas perdre tout espoir car a priori on peut dire que les situations

d'Anvers et de Courtrai sont assez chaotiques. De plus, les infrastructures

déjà présentes représentent des interventions très

brutales, introduisant des ruptures significatives dans un contexte en lui-même

assez délicat.

L'idée du concept rétroactif ne signifie

donc pas qu'il est possible de trouver une logique rétroactive mais,

qu'en revanche, on peut s'efforcer à tout prix de trouver une logique

qui puisse identifier des débris ; c'est-à-dire une logique

qui puisse, à l'intérieur des débris, identifier un certain

potentiel. C'est cela que l'on appelle le concept rétroactif. Cela permet

de trouver, dans le chaos, des modèles de commencement ou de recommencement

qui sont moins minables. [3] »

Manhattan-Berlin-Anvers-Courtrai : une chaîne

référentielle

Comme

le projet pour le concours d'Anvers a donné lieu à une conception

signée OMA (Figure 1), le projet pour Courtrai, « mini

Anvers », se range dans la catégorie « autoréférence

homogène explicite », et plus précisément une

catégorie que l’on pourrait nommer « autoréférences

explicites à objet de valeur unique ». Dans cet ordre classificatoire,

le projet pour Anvers est-il lui-même auto-référentiel ?

Ou appartient-il à une catégorie de références ouvertes,

mais au contenu implicite et hétérogène ? Ou encore

à un mixte de ces catégories ? Pour répondre à

ces questions, il m'a fallu reconstituer un parcours référentiel

au travers de la plupart des projets des années 80. Le fil conducteur

de ce parcours involutif ou rétroactif sera le terme « île ».

Pourquoi ce terme plutôt qu'un autre ? Déjà utilisé

dans la réponse au concours pour la ville nouvelle de Melun-Sénart

(1987), il apparaît dans l’univers de conception pour Courtrai de

façon déterminante : il sera suggéré par Rem

Koolhaas pour dénouer une situation intentionnelle dépressive

de l’équipe de conception qui s'avérait effectivement assez

désespérante par manque de cohérence et d’enthousiasme.

La puissance instauratrice et centripète de la métaphore de l’«

île » jouera alors son rôle de « modèle

de commencement ou de recommencement ». De recommencement surtout,

tant il me semble alors justifié de rapporter aux situations de conception

d’Anvers et de Courtrai (1) une lignée de prestations de concours

des années 80, et (2) celles-là aux « manifestes »

écrits ou dessinés par Koolhaas qui les accompagnent, (3) manifestes

qui trouvent conséquemment leur source personnalisée dans le Delirious

New York que Rem Koolhaas a publié en 1978 [4].

Cet ouvrage est devenu référence « théorique »

incontournable pour une réflexion sur le mode de conception pratiquée

par OMA comme il l’est des modalités de compréhension

de la forme urbaine contemporaine pour nombre de concepteurs dans le monde.

De fait, la « culture de la congestion »

et son objet privilégié le « gratte-ciel » (IGH) décrits

par Koolhaas dans Delirious New York ainsi que la doctrine du « manhattanisme »

qu’il y expose et théorise, prennent diversement source et surtout

force de référence spatialisante tridimensionnelle. D’abord

dans l'analyse historique de la forme urbaine réelle de l’île

de Manhattan, son origine primitive géographique et indienne, les

combats victorieux pour l’indépendance qui s’y livrent, surtout

les coups de force politiques d’aménagements audacieux tels son

plan en damier ou le canal de raccordement au lac Erié qui modèlent

et adaptent son vaste territoire à une dynamique d’implantation

conquérante et lui confère un statut économique sans précédent.

Par suite, l’île de Manhattan sera « revisitée »

comme île première, mythique, d'un nouvel imaginaire urbain,

social et national, enfin comme valeur symbolique de toute édification

politique en matière d’urbanisme moderne hors du « vieux

continent » et hors des valeurs du « mouvement moderne »

des urbanistes et architectes des années 20. Elle constitue d’ailleurs

pour Koolhaas ce qu’il nomme « la pierre de Rosette du XXe

siècle » ou encore, quelque chose comme « la nouvelle

Babel et son dépassement [5] » . L'île

de Manhattan lui permet ainsi de fonder historiquement et imaginairement son

« manifeste rétroactif », rétroactif notamment

par rapport à l’ordre établi de la Charte d’Athènes.

Il est également nommé par R. Koolhaas « manifeste

d'urbanisme pour le XXe siècle [6] »

, au sens où il devrait être le seul vrai manifeste possible en

la matière. Au lieu de se fonder d’un concept d’« Unité

d’habitation » comme « Machine à habiter » industrialiste

et « industrialisée » et son zoning urbain hygiéniste

conséquent, il se fonde sur un concept d'île opérative,

collectivement ludique et délirante, à la fois réelle,

symbolique et imaginaire :

« Entre 1890 et 1940, une nouvelle culture

(l'ère de la Machine) choisit Manhattan comme laboratoire : île

mythique où l'invention et l'expérience d'un nouveau mode de vie

métropolitain et de l'architecture qui lui correspond, peuvent se poursuivre

comme une expérimentation collective qui transforme la ville tout entière

en usine de l'artificiel, où le naturel et le réel ont cessé

d'exister. [7] »

Sous emprise de ce dispositif doctrinal « isolâtrique »,

faisant fonction de « Théorie disciplinaire de la Métropole

contemporaine », et de son objet théorique un édifice

idéal manhattanien ambivalent, il est alors pensable de définir

l’appareil doctrinal à l’œuvre en ces cas de conception

analysés. Cet appareil se compose, comme en bien d’autre cas de

formation doctrinale d’ailleurs, de trois logiques imbriquées :

(1) une logique de fondation, attachée-là à l’Ile

Manahattan, à laquelle s’associe consécutivement (2) la

logique de distinction hiérarchique (identification ordonnée de

tout ce qui peut s'identifier et se conformer à l'image d’une île-Ile)

et (3) une logique de détermination par projection des propriétés

déterminantes d’un cas passé d’urbanisation architecturée,

« isolationniste » et « congestionnante », sur toute

urbanisation future. Toutes ces logiques sont propres à la formation

discursive opératoire doctrinale relative à la conception d’artéfacts

de tous types et au moins celle spécifique au domaine Architecture.

Suivant l'usage opératoire du terme « île »

ou « îlot » dans des projets antérieurs à

ceux d'Anvers et de Courtrai (1990) — celui par exemple explicite mis en

pratique pour Melun-Sénart (1987) —, il est aisé de constater

enfin ceci : cet usage visait une caractérisation des états territoriaux

existants (des cas passés) en terme de « débris »

; il jouait alors un rôle structurant (rétroactif) dans la formation

des solutions urbaines et architecturales au problème de la fragmentation

de l’espace des lieux offerts aux concours, qu’il s’agisse

de « débris » d’une urbanisation commencée

il y a longtemps, tel celui du territoire de Courtrai (ou d’Anvers) ou

d’une urbanisation récente telle celle d’une « ville

nouvelle », promue sur un territoire anciennement urbanisé

comme Melun-Sénart.

Cette fragmentation, dans la terminologie de Koolhaas

quand il use du terme « débris », pouvait encore

être comprise comme brisure, comme éclatement d’une unité

imaginaire (miroir, glacis, assiette de projets passés-dépassés-trépassés,

surface-plan d’inscription d’aménagement territorial, ...).

Cette unité imaginaire serait celle d’une ville fantasmatique qui

aurait été, d’une totalité harmonique ordonnée

et harmonieuse, dont seuls quelques débris témoigneraient encore,

ou dont les débris seraient à ramasser d’abord, puis à

sélectionner pour leur conservation, à ressasser.

A moins qu’il ne s’agisse des débris réels d’un

désordre précédent, aux équilibres temporellement

précaires, débris ordonnés seulement imaginairement, rattachés

à ces états antérieurs du processus d’urbanisation

des campagnes, des bourgs et des villages. Toutes ces opérations référentielles

composées à partir d’une mémoire historique et d’une

mémoire quasi mythique, configurent les modalités créatrices

de l'invention du nouveau et du divers. Elles sont modalités d'un univers

de référence, modalités génératrices de configurations

d’émergences ; elles procèdent ainsi des opérations

d'une poïétique intentionnelle de conception que cet univers référentiel

suscite, et qu’on peut tenter de reconstituer selon ses enchaînements

plus ou moins secrets et sa schématique instauratrice enfin explicitée,

révélée.

Iles, îlots, Archipel vert

Dans

le projet pour Courtrai, dès que fut introduit le terme « île »,

concept opératoire et rétroactif nodal, concept-clé du

« manhattanisme » inscrit dans la « tradition »

de l'OMA, concept fédérateur et génératif des énergies

et dynamiques de conception, la chaîne référentielle se

noue; elle se noue non seulement entre le concours pour Courtrai et celui pour

Anvers mais entre le projet pour Anvers et un projet fictif pour Berlin, entre

ce dernier et la doctrine-mère conclue en 1978.

Quant au projet pour « un Berlin théorique »,

il fut élaboré dans un séminaire organisé en 1976

à l'Université Cornell (Ithaca, Pensylvanie) par Oswald Mathias

Ungers, séminaire auquel évidemment Rem Koolhaas participa. Au

cours de ce séminaire écrira-t-il dix ans plus tard [8],

« un concept fut lancé qui ne semble pas jusqu'à présent

avoir fait fortune » : « archipel vert ». On

peut dès lors former la chaîne référentielle suivante

: « Delirious New York » – « projet-pour-Berlin »

– « projet-pour-Melun-Sénart » — « projet-pour-Anvers »

– « projet-pour-Courtrai ». A condition d'admettre que

si le terme « île » n'est pas explicitement utilisé

dans le « projet-pour-Berlin », il est cependant contenu

dans la métaphore de l'archipel. En suivant les expressions métaphoriques

des articles et textes accompagnant les projets, on peut le modaliser ainsi :

(1) «Archipel » : ensemble structuré d'îles situées

dans un océan, (2) « Archipel vert » : comme les

océans qui couvrent la plus grande surface de la Terre, l’urbanisation

planétaire galopante se diffuse par taches urbaines (métropolitaines)

de sur-densification artéfactuelle et démographique, qui contaminent

la surface naturelle de la Terre ; l’archipel des îles et îlots

de verdure qui résistent à cette prolifération constituent

un « néant » d’urbanisation fait de vides,

de sous-densités, où l’absences des propriétés

architectoniques et urbanistiques attachées au réalisme classique,

puis au progressisme moderne, seraient constatables. Quand Koolhaas fait l’apologie

des sur-densifications manhattanistes d’activités entremêlées,

il le fait contre l’idéologie du « mouvement moderne »

des densités contrôlées et harmonieusement réparties

par zones fonctionnelles. Comment peut-il alors, quasi simultanément,

revendiquer les sur-densifications manhattanistes et « imaginer le

néant », promouvoir un paysage urbain composé d’« effacement

post architectural » sur le mode de Central Park ? C’est-à-dire

imaginer la distribution réglée de sous-densités extrêmes

qui vont jusqu’à l’intention de détruire les densités

existantes qui n’auraient aucune valeurs reconnaissables, celles qui ne

le « méritent pas », et conserver, voire consolider,

celles étant chargées des valeurs immanentes pouvant résister

à celles de l’ « île » ?

Remarques : ces valeurs invoquées de toutes

discriminations des densités construites restent assez fluctuantes sinon

évanescentes, sauf à considérer, s'agissant du projet pour

« un Berlin théorique », que certaines constructions

réelles (la Porte de Brandebourg ou un quartier historique ayant échappé

aux destructions massives de 1945) seront jugées dignes d’être

conservées, pour de multiples raisons inexplicites, ou même des

constructions situées mais jamais construites, telle le projet de Tour

de verre (lequel ? Il y en eu plusieurs), immeuble de bureaux conçu

en 1922 par Mies van der Rohe pour la Frichstrasse, qu'il s'agirait enfin de

construire, valant par-là comme redoublement référentiel

des « beaux exemples » académiques. Paradoxalement,

ce sont pourtant bien ces propriétés urbaines insidieuses, insinuées,

les dispositions métropolitaines de ce "néant", du néant

architectonique d’un océan urbain peuplé d’îlots

verts ou d'objets sacralisés, d’un « non-aménagé »

urbanistiqu, que Koolhaas exhorte (déjà) à imaginer. Ce

sont ces propriétés déconstructives d’un imaginaire

technique de toute modernité qu'il recherchera avec acharnement, jusqu'au

projet pour Courtrai et au-delà. Car maintenant, elles s'instituent ces

propriétés, ces valeurs dispositionnelles, au moins par le coup

de force médiatique de l'AMO, le nouvel Office new

yorkais de Rem Koolhaas, dans un contexte d’« unmaterial world »

stigmatisé par son manifeste pour l’« unbuilding »

et l’« undesign [9] ».

Exemplification, transfert de propriétés,

autoréférence

A partir de la chaîne référentielle à géométrie imaginaire variable (dîte ci-dessus), introduite par l'expression "mini Anvers", l'examen de la relation Anvers-Courtrai fait ressortir dans son foisonnement référentiel son obéissance à l'un au moins des théorèmes du « faire référence à... » qu'est l'autoréférence. Ces théorèmes sont énoncés « à titre indicatif » par Nelson Goodman [10]. Si cette logique référentielle se présente, en résumant N. Goodman, généralement comme suit :

(1)

« Si Y fait référence à X »

(2) « Alors X exemplifie Y »

(3) « Si X exemplifie Y, alors Y dénote

X ».

alors dans

l’énoncé de Koolhaas : « Courtrai est comme une

sorte de mini-Anvers », Anvers constitue une référence

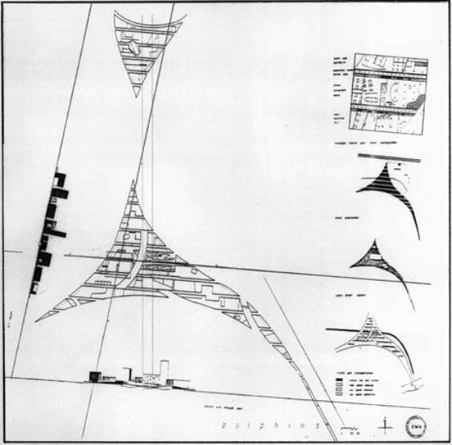

forte et unitaire pour Courtrai (Figure 2), de même qu'Anvers suit les

traces de Melun-Sénart, qui poursuit le « un Berlin théorique »

qui prolonge la tradition manhattaniste « théoriquement »

revisitée.

Le dernier maillon de la chaîne (Y= projet-pour-Courtrai) exemplifie selon

la proposition (2), même en mineur, son antécédent (X= projet-pour-Anvers)

parce qu’il lui aurait fait référence (1) par l’introduction

du concept rétroactif « île ». Lui sont alors

attribuées, transmises, certaines des valeurs définies dans le

projet-pour-Anvers. L'exemplification est une modalité de la représentation

où l'objet virtuel à concevoir (cas futur) se voit affecté

certaines des propriétés au moins de l'objet de référence

qu'il représente (cas passé, le bon exemple ou la série

des solutions liées par un même problème [11].

La métaphore-concept « île » constitue alors

l'opérateur privilégié du transfert de propriétés,

de dispositions. En tant qu’opérateur de la reconnaissance d'une

exemplification, il procède par description d’attributs et par

délimitation d’une possession : Courtrai devrait posséder

tout ou partie des valeurs d’Anvers.

|

Figure

2

Concours d’urbanisation Multiple du Hoog Kortrijck :

Plan d’ensemble de la conception d’OMA

Maintenant,

si tel qu’il est dit dans la proposition (3) ci-dessus, Courtrai dénote

Anvers, cela signifie que le conséquent dénotant l’antécédent,

il en signifie le dénoté, soit : les valeurs urbaines, plastiques

et symboliques de la série des solutions qu’induisent le concept

opératoire d’ « île », série de solutions

reliées par la forme abstraite ou mentale du problème de l’urbanisation

contemporaine que Koolhaas désigne : Comment faire pour ne plus densifier

à la manière proliférante des « modernes »,

notamment par excès d’architecture ? Comment procéder

à l’inverse par condensations ponctuelles ménageant une

disponibilité territoriale pour la constitution de lieux de « détente »

ou d’activité détendue dans l’océan de verdure ?

La « référence à... » d'abord, la

distribution de la possession de tout ou partie des propriétés

transmises ensuite, constituent les conditions de l'exemplification et pratiquement

l'un des événements parmi les plus déterminants d'une poïétique

architecturale et urbanistique. Mais quand la référence s'organise

à partir d'un cas passé déjà conçu par le

même concepteur qui y fait référence dans un nouveau contexte,

nous sommes en présence évidemment d’une auto-exemplification

ou auto-référence.

Quant le maillon antécédent (X=Anvers)

est dénoté par le dernier (Y=Courtrai) ce dernier possède

alors la faculté de désigner par extension tous les projets appartenant

à la classe de ceux pensés à l'aide du complexe métaphorique

île-archipel vert, qui structure le projet pour « un

Berlin théorique ». Il délimite par-là un univers

de référence homogène. La relation Anvers-Courtrai

est donc auto-référentielle parce qu'il y a auto-exemplification.

De même, dans la relation Berlin-Anvers, le second maillon exemplifie

à son tour le premier, alors que, par la métaphore de l'archipel,

Berlin dénote tous les projets conçus avec son soutien métaphorique.

Par contre, reste l’énigme liée

au fait que le schème de l'archipel n'est pas explicitement revendiqué

par Koolhaas comme ayant été formé par lui. Dans le cas

contraire, il ne s'agirait que d'une exemplification simple et non d’un

cas d’autoréférence, sauf à inclure tous les participants

du séminaire d’Ithaca en une seule entité subjective référentielle.

A ce propos, à ma connaissance, Léon Krier serait peut-être

le seul des participants à avoir reconduit dans ses études de

conception le modèle de l’« archipel vert ».

Il me semble présent, lisible selon moi, notamment dans un article [12]

de présentation de sa doctrine architecturalo-urbanistique sous forme

de « quartiers autonomes » ou de « villes dans

la ville », système anti-congestionnel se proposant de transformer

la périphérie en autant de « villes autonomes

», système qui s’assimile de toute évidence à

un archipel d’« îles » noyées, selon

les schémas de Léon Krier, dans les « cultures »,

« la forêt », la « campagne »,

mais où la consonnance « autonome » prend un sens

anarchisant ou libertaire, autogestionnaire. Dans ce cas, le complexe métaphorique

de l’ « Archipel vert » se trouve ressaisit par

une ou plusieurs autres structures référentielles sociocritique

et historique, qui viennent alors perturber, ou enrichir, se composer avec,

non pas une quelconque pureté du concepte opératoire rétrocatif

mais avec la singularité du schème référentiel « Archipel

vert ».

Schème d'exploration

de l'univers de références

Il

me faut maintenant revenir sur le fait que le terme « Archipel vert »

n'est pas de même espèce que les autres expressions : « projet-pour-... » ;

il vaut avant tout comme prédicat métaphorique pour aider à

identifier des situations territoriales complexes qui lui confère statut

de concept opératoire pour fonder, former, légitimer une position

de conception. C'est une symbolisation construite, qui implique dans l'espace

d’un projet de conception un agencement de mot-images tels que « îles »

formant un « archipel » dans une « mer »

ou un « océan » qui mobilise un « regard »

analytique pour appréhender un territoire, ses espaces et ses lieux.

Ce prédicat nous l'avons nommé de façon extensive « schème »,

en référence directe aux travaux de Goodman et indirectement à

la catégorie kantienne qui articulait jugement et sensibilité

à un phénomène, à son concept « pur »,

c’est-à-dire débarrassé de ses empiries intuitives

(sensibles). L'activation du concept de schème nous dit la mise en rapport

d’un matériel analytique et symbolique, issu d’un dispositif

de sémantisation tel le « manifeste » koolhaassien.

Il s'active dans une situation de conjecture donnée (un projet pour Courtrai),

avec des objets circonstanciels alors « vus » ou « lus »

comme « débris » d'une urbanisation antérieure

qui reste à infléchir ou conformer. Le schème en ordonne

ainsi la sémantisation ou la symbolisation artéfactuelle sous

forme graphique (croquis, cartographie analytique, photographie sélective,

plan, etc.) accompagnée des formes alphabétiques (notation, texte, ...) ou numérique (dimensionnement cartésien, rapport d’échelle,

surface, etc.). Le schème est une catégorie active de la représentation

symbolisatrice et trouve sa place dans une tentative de compréhension

des procédures référentielles et génératives

de configurations.

Par extension de son domaine d'implication, donc par

transfert de propriétés d'un territoire sémantique à

l'autre, le schème de l’« Archipel vert »

porte à explorer métaphoriquement un univers de références,

à former des paires ou des grappes d'objets porteurs de sens, à

des concepts réticulés, puis à les trier et les ordonner.

C'est pourquoi nous nommons aussi ce genre de prédicats, indissociables

de leur dispositif de termes foisonnants en réseau : schème

d'exploration. Exploration d'un univers de solutions ou de dispositions

potentiellement utilisables par le concepteur dans un cadre donné, et

susceptibles d'engager du matériel projectible. Cet énoncé

tend à distinguer le « schème d'exploration »

du « schème de modification ». Alors que le premier

prélève, instaure et fait venir des propriétés ou

des dispositions de forme à concevoir, le second gère l'adaptation-invention

à de nouveaux contextes de projet et de conception. Mais ils devraient

tous deux être considérés comme une seule et même

entité cognitive saisie à deux moments différents de son

effectivité de conception. S'ensuivra surtout l’examen des modalités

de sélection-évaluation du matériel projectible, à

charge pour le concepteur de le rendre par suite projetable, acceptable par

un contexte situationnel [13].

Ainsi, dans le cas du « Berlin théorique »,

les « îles » urbaines sont les « débris »

non de continents engloutis ou de soulèvements tectoniques, mais d'une

urbanisation ruinée (quartiers, monuments, ce qui subsiste ou sera à

conserver) ; la « mer-océan » est pensée

comme vide d'architecture intentionnellement créé. Les « bâtiments »

(navire-paquebot/construction) détruits par des bombardements, des actions

« sanitaires » ou spéculatives, au lieu d’être

reconstruits, sont remplacés par un « green »,

un continuum paysagé de verdure (landscaping), où

les voies de circulation sont comme les traces des voies de navigation qui reliraient

chaque île.

Le « projet-pour-Anvers » fait

ainsi référence à un « projet-pour-Berlin »

en faisant glisser dans son univers de références tout ce que

le schème métaphorique, opératoire et inventif « Archipel

vert » peut drainer comme transfert d'images et de mots, y compris

ceux ou celles d’un manhattanisme « à rebours »,

involutif. Le schème d'exploration associe entre eux des objet-projets,

lançant ou provoquant une sorte de contamination sémantique de

références de références, de mots et d'images concomitants :

une description géographique et maritime et la description d'une vision

continentale ou « océanique » de l'urbanisation,

son expansion galopante (la marée montante de l'urbanisation), par vagues

successives, extensive et décentrée donc « périphérique ».

Mais grâce à la boussole sémantique du schème d'exploration,

on peut toutefois « lire » (identifier), dans ce « chaos »

à la fois agressif et ludique des topographies localisées, leurs

volumétries existantes, souhaitées ou rêvées, etc.

En fait, lire toute une organisation de monde urbain et ses représentations

d’une véritable way of life, d’un art de vivre collectif ;

et surtout des modalités de description sélective et opératoire,

prédisposant à former du matériel projectible, qui pré-dispose

déjà à reconfigurer les territoires décrits.

Du schème d'exploration aux catégories

du projectible

L'examen

de cette chaîne référentielle engage ainsi une double réflexion.

La première concerne la terminologie de description sélective

et d'invention projective (et leurs valeurs conjointes), mise en place par l'OMA

pour le concours d'Anvers à l'aide de la référence implicite

de l' « Archipel vert ». Fortement métaphorique,

elle permet de comprendre le « projet-pour-Anvers » et

par transitivité d’en décrire une forme atténuée

: le « projet-pour-Courtrai ». La seconde vise les opérations

effectuées à partir de cette terminologie sur le site urbain,

telles que les désigne Rem Koolhaas : (1) identification des « débris »

en deux temps, (2) dégagement de leurs potentialités, (3) traitement

de ces potentialités sur le mode « expressions anti-urbaines »

et j'ajouterai « anti-architecturales ». Pour montrer

l’articulation entre terminologie et opérations cognitives de conception,

nous aurons recours à un extrait du texte de la présentation au

jury du « projet-pour-Anvers », texte rédigé

par Rem Koolhaas peu de temps avant le projet pour Courtrai sous le titre :

City versus Periphery – Nouveaux concepts d'urbanisation. Dans ce texte

nous pouvions lire : « Périphérie

Sur le terrain qui nous est assigné, nous avons

commencé par identifier un certain nombre d' « obligations »

et de possibilités de planifier la ville.

A coté des îles formés par les échangeurs autoroutiers,

une seconde définition des localisations est rendue possible par le niveau

sonore plus ou moins élevé de la circulation.

Aussi bien sur le plan qu'au niveau des intersections, le contour des possibilités

est décrit par d'invisibles enveloppes ainsi créées. Là

où l'utilisation du terrain est discutable, le paysage est créé.

Là où c'est possible, la masse prend forme.

Une fois qu'un inventaire précis a été

réalisé, sept projets indépendants les uns des autres ont

vu le jour. Ils ont ensuite été couchés sur des "vignettes"

séparées.

Dans chaque vignette, une situation spécifique est analysée et,

en tenant compte d'une demande présupposée, réduite à

une condition prototypique qui devient ainsi source d'inspiration pour une nouvelle

typologie.

L'ambition de ces étapes est de consolider des

expressions anti-urbaines (qui à ce jour ont sous-exploité la

ville classique) afin d'en faire de nouvelles générations de matériaux

urbains. [14] »

Suivant

ce paragraphe générique intitulé Periphery, six

autres sont titrés: Transition ; Valley ;

Podium ; Edge ; Dolphin (Figure 3) ;

Landscape. A ces six concepts opératoires correspondent les

sept solutions projetées, localisés dans les « îles

urbaines » (le « dauphin » en rassemble deux).

Dans l'énonciation de ces termes par Koolhaas, comme dans le parcours

du projet pour Courtrai, schème d’exploration, concepts d'urbanisation

et territoires sont assimilés. La logique d'identification ou d’isolation

participe donc autant de l'énonciation du concept le plus adapté

pour nommer un objet-territoire qu'à l'analyse et à la description

du même objet. Mais dans les deux cas, ces opérations d'identification

et de description s'effectueront selon une axiomatique de la dynamique urbaine

contemporaine, consignée dans la doctrine-source de référence

: le manhattanisme, qui se compose de celle, contradictoire du point de vue

de la « culture de la congestion », pour « un

Berlin théorique », complexe référentiel opératoire

étiqueté par le schème d’exploration « Archipel

vert ».

La distribution des métaphores pour Anvers, en

regard des trois métaphores sources du schème d’exploration

du « projet-théorique-pour-Berlin » : « île »,

« mer », « voie de navigation »,

se distribue donc de la façon suivante :

– à « île » correspondent « podium »,

« dolphin », « valley » c'est-à-dire

des masses construites et des masses paysagées telles « landscape »,

« transition », « edge » ;

– à « mer » correspond l'océan métropolitain

d'Anvers et de sa périphérie ;

– à « voie de navigation » correspondent les différentes

voies de circulation qui se raccordent aux échangeurs du Ring road,

lesquels participent à et de la délimitation des « îles ».

C'est le matériel issu de l'application

du schème de l'archipel au site d'Anvers qui engendre pour Courtrai une

logique d'identification permettant de cerner les « débris »,

logique à qui l’on reconnaît ce pouvoir d'identification.

Partant de ce pouvoir et de se savoir-faire, il devient possible de constituer

intentionnellement certains de ces « débris » en

« îles » urbanisées, en décrivant

pour certaines leur potentiel d'urbanité singulière, et en affectant

à d'autres un statut intermédiaire d' « îles »

non ou sous-urbanisées, alors passible d'un paysagisme (landscaping),

figure intermédiaire entre les premières et la « mer

verte ». Ceci signifie que le pouvoir instauratif de ces moyens métaphoriques

est non seulement d'identification (repérage, cadrage) mais aussi de

distinction, de sélection, d'ordonnancement et de projection des prédicats

spécifiques de propriétés voulues, intentionnelles, qui

engageront les solutions projectibles. Lesquelles seront à leur tour

sélectionnées à l'aide d'un système de valeurs cohérent

avec celui de la doctrine de l'« Archipel vert ».

Quand Koolhaas nous prévient que sa « logique

d'identification » n'est pas une « logique rétroactive »,

nous en sommes persuadés. Parce qu'elle n'exerce aucune action immédiate

sur ce qui est antérieur, sur le passé. Sa « logique

d'identification des débris » s'exerce à partir de

la matière de ce passé, ou mieux d'une représentation métaphorique

et métonymique de sa réalité ; elle relève donc

bien, et plus précisément, d'une logique de la référence.

Cette dernière implique des opérations qui se rangent sous les

espèces majeures de relations référentielles telle dénotation,

exemplification, expression, description, possession, représentation,

qui sont aussi des fonctions symboliques où règnent alors le projectible,

c'est-à-dire la projection de dispositions prévisionnelles alternatives,

inventives, attachées à ces « débris »,

les projetant dans l'univers futur d'un devenir-périphérique

reconnu, accepté, puis tendanciellement transgressé, re-délimité.

|

Figure

3 (Format original A0)

Page de synthèse graphique de la séquence Dolphin

Redistribution des catégories d'Anvers pour Courtrai

En

fait, le transfert référentiel Anvers-Courtrai ne fut pas si évident

ni immédiat. Durant le projet pour Courtrai, une première phase

a consisté dans une tentative pour trouver des catégories descriptives

« autonomes » susceptibles d'engager du projectible. L'inventaire

de ces catégories était d'abord le suivant : « patchwork »,

« doigt vert », « edge », « nerve

center », « loop », « egg »,

« transition », etc. Mais sans qu'aucune d'entre elles n'ait

permis de concentrer ni fixer les débats autour des rapports entre le

site de Courtrai, son programme et des intentions en devenir.

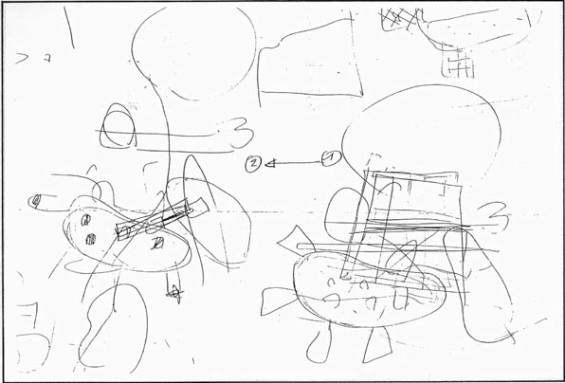

Lors d'une conférence de fin de journée,

afin de mettre de l'ordre dans l'imprécision des concepts opératoires

et la mollesse des énoncés projectibles qui en découlaient,

Rem Koolhaas décida de trancher en faveur de la désignation d'une

zone unique d'intérêt et de la nommer « île

» (Figure 4 où sont notés, cerclés 1 et 2, les schémas

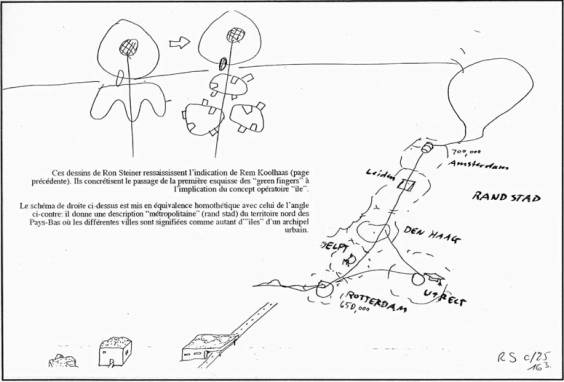

de R. Koolhas, et Figure 5 comportant leur reprise par Ron Steiner). A compter

de ce moment décisif, les matériaux symboliques déjà

rassemblés se sont redistribués. La création d'un univers

de références recentré sur le dispositif métaphorique

du schème d'exploration déjà expérimenté

et enrichi des acquis du « projet-pour-Anvers ». La chaîne

implicite des relations référentielles qui s'est réimpliquée,

jouent alors son rôle distinctif et organisateur des catégories

latentes, participe de la sélection de tout le potentiel projectible

déjà accumulé, mais sans structure dynamique de synthétisation

configurante.

Cette redistribution des catégories élaborées

s'effectue alors selon l'ordre métaphorique de l’ « Archipel

vert » tel que nous l'avons précédemment déplié :

– « île » rassemble « loop »,

« podium » ou « bastion », « oeuf »,

c'est-à-dire des masses déjà construites ou à surdensifier,

et des masses paysagées telles « landscape », « transition »,

« edge », « bande » ;

– « mer » s'applique à l'espace métropolitain

de Courtrai et de sa périphérie problématique, enjeu du

concours, un composé de ruines d'espaces ruraux gangrenés par

l'urbanisation de lotissements, des établissements industriels et de

service qui, ensembles, avaient suscité les métaphores du « patchwork »

et des « doigts verts » ;

– « voie de navigation » fédère les

différentes voies de circulation qui se raccordent aux échangeurs

du Ring road de Courtrai avec l'autoroute E 17 et les voiries radiales

et secondaires qui serviront à délimiter les « îles »

du Haut Courtrai.

Il est patent que certaines des catégories de

la première phase ont une grande proximité symbolique avec celles

composant la doctrine de référence du premier ordre formée

pour Berlin. Par exemple, la métaphore du « patchwork »

était très proche de celle de l'« Archipel vert »

sans pour autant s'y fondre.

Littéralement, l'assemblage de débris de tissus sans s'attacher

à la continuité des motifs, des couleurs, des textures, permet

de caractériser ou même de décrire métaphoriquement

un territoire qui ne serait plus un « tissu » urbain homogène,

mais un assemblage hétéroclite de fragments d'urbanisation, de

modes de formation incohérents de l'espace urbain, assemblage qui signifie

l'espace « périphérique ». Mais le pouvoir

de l'image s'arrête là, au point d'une identification du territoire,

car elle n'engage pas les modalités actives de sa transformation.

A contrario, le schème de l'« Archipel

vert » (5), radicalisé par Rem Koolhaas [15],

se pose d'emblée, et dans tous les cas, comme prise de position contre

l'architecture, entendre contre le geste architectural perçu

comme inactuelle gesticulation, comme l'un des modes classiques privilégié

de formation de l'espace urbain relevant du non-contemporain. Le geste comme

la geste architecturale doivent, selon Rem Koolhaas, s'effacer par « effacement

post-architectural », et laisser place à un « vide »

de construction qui sera « paysagé ». Par suite,

le projeteur sera contraint d'imaginer le devenir-périphérique

de l'espace urbain contemporain [16]. Dans ce sens, l'effacement

de l'architecture promu par Rem Koolhaas devient selon moi un cas pertinent

d’énonciation des conditions d'une pensée de la périphérie

et de son devenir.

Quant au schème exploratoire, il se présente

comme potentiel pour modifier-modaliser, inventer faire émerger le différent

et le divers. Par l'orientation offensive du fonctionnement référentiel

d'identification et de spécification du schème d’exploration,

il introduit aux schèmes de modification qui ont à charge de rendre

manifeste, en les contextualisant, les propriétés configurantes

nouvellement définies d'un espace urbain, en accord avec les pratiques

sociales-spatiales de son temps.

|

Figure

4 (Format original A4) ; schémas dessinés par Rem Koolhaas

:

trace de ses intentions relatives à l’implication du concept rétroactif

« île ».

|

Figure

5 (Format original A4) ; tracé par Rem Koolhaas :

Reprise et extension du schéma d’ « isolation » par

Ron Steiner,

responsable du groupe de conception.

Conclusion

Nous

avons posé comme point de départ que « Faire référence

à... » revenait à établir une relation entre

des cas passés et des cas futurs. On s'aperçoit ici que la différence

reste grande entre établir qu'une relation se forme dès le début

de la conception et connaître le déploiement des modalités

du fonctionnement référentiel, dynamique inventive de cognition

configurante. Néanmoins, nous avons pu aborder, imparfaitement il est

vrai, les procédures de référence du projet pour Courtrai.

Et surtout mettre en évidence un dispositif terminologique qui laisse

espérer quelqu'efficacité pour atteindre une compréhension

des heuristiques du concevoir. Elle passe par ce qui ne peut plus être

considéré comme un détour : une théorie de la référence.

Ayant abordé cette question dans le rapport final

du rapport de recherche concluant cette enquête, nous avons provisoirement

fait l'impasse ici sur l'explicitation du système de valeurs a priori,

son évolution, impliquée par la formulation d'hypothèses

référentielles. Nous en dirons cependant deux mots dans ce nouveau

contexte.

Il s'agit évidemment des hypothèses de

solution dont chaque référence est porteuse. Dans le cas étudié

(OMA dans la périphérie), on voit que les hypothèses

attachées au schème d'exploration « Archipel vert »

porte à la fois sur les propriétés en devenir de l'espace

urbain contemporain et sur des hypothèses de solutions projectibles comprenant

ces propriétés et d'autres inventées contextuellement.

On en tire facilement les conclusions suivantes :

Dans ce parcours de conception, nous sommes confrontés

d'abord à une inversion des valeurs latentes attachées à

des représentations classiques et/ou modernes de la ville et de l'architecture,

qui participent à et de l'opération d’« identification ».

Cette inversion des valeurs de jugement manifeste la perte du pouvoir symbolique

de l'architecture et de la ville, perte à laquelle répond la volonté

de constituer « une nouvelle génération de matériaux

urbains ». Cette reconception des matériaux urbains passe

par la définition d'un ensemble de valeurs nouvellement constituées

caractérisant un milieu artificiel « anti-urbain ».

C'est dans cette perspective que nous avons considéré les travaux

de Rem Koolhaas comme exemplaires.

Parmi les trois modes plausibles de références

positives : reconduction d'une hypothèse appartenant à un

cas passé, modification adaptative d'une hypothèse du passé,

abandon des hypothèses de cas passés et formulation d'une hypothèse

nouvelle, il est difficile de situer la chaîne référentielle

de Courtrai. Koolhaas choisit, pour ses conceptions urbaines, la reconduction

d'une hypothèse du passé (Berlin). Mais comme nous sommes placés

devant un cas d'autoréférence et d'hypothèse non encore

confirmée (par l'institution, ses valeurs coutumières), et reconduite

depuis bientôt vingt ans (Berlin 1976, Exposition Universelle 1983, Bijlmermeer

1986, Melun-Sénart 1987, Anvers 1989, Courtrai 1990, ...), nous devons

aussi faire face à la difficulté d'interprétation de ces

trois modes simultanés. La chaîne référentielle que

nous avons analysée et reconstituée traduit en fait la ténacité

avec laquelle Koolhaas cherchait une confirmation de son hypothèse et

des valeurs correspondantes jusqu'à Courtrai. Chaque projet urbain qui

figure un maillon de cette chaîne nous dit la reconduction d'une hypothèse

toujours nouvelle bien qu'amandée, adaptée mais toujours non confirmée

par une instance de validation autrement qu’en projet.

Les chaînes référentielles

changent de statut soit par abandon des hypothèses qui les sous-tendent

au profit d’hypothèses neuves, soit par la confirmation de leur

validité. En choisissant de confirmer l’hypothèse d’urbanisation

d’un autre concurrent, Bernardo Secchi, porteur d’une sorte de néo-réalisme

urbanistique, où l’architectonique et sa geste moderniste règne,

le jury séduit du concours pour le Haut Courtrai refoule l’hypothèse

du devenir-périphérique de l'espace urbain et son corollaire.

Il anéantit d’un coup l'évidence d’une perte radicale

des privilèges classiques de l’architecture quant à la formation

de l’espace urbain, alors qu’il est possible de concevoir et de

mettre en oeuvre, comme le propose Koolhaas, de « nouveaux concepts

d'urbanisation ». Le jury de Courtrai maintient donc, par sa décision

« coutumière », au « projet-pour-Berlin »

un statut d’hypothèse non encore confirmée, et par suite

un statut « théorique », exposé ici, au

jeu de la référence dans le jeu de la conception, sous les espèces

instauratrices et génératives de la chaîne référentielle

et de son schème conducteur.

D.G.

Notes

1.

Plus particulièrement ceux de Nelson Goodman, Faits, fictions et

prédictions, Paris : Editions de Minuit, traduction française

1984, ou encore Langages de l'Art, Paris : Editions J. Chambon, 1990,

pour la traduction française.

2. Telle notre étude : Du

jeu des références et de leurs valeurs dans la description d'un

matériel génératif de la projétation en architecture,

novembre 1992 et janvier 1993, financement du Ministère de l'Equipement,

des Transports et du Tourisme (Lettre de commande n° 89–105/03 du 16/11/1989-MULT/Plan

Construction et Architecture). Cette recherche sur les savoirs de la conception

supposait l’association d’un concepteur et d’un chercheur

responsable scientifique de l’équipe de recherche. Rem Koolhaas

ayant accepté la gageure, j’ai pu suivre in situ et en

temps réel durant plusieurs semaines avec un assistant de recherche,

les développements d'un projet la conception par l'agence O.M.A.,

à Rotterdam. Il s’agissait du « Concours d’urbanisation

Multiple du Hoog Kortrik », lancé par la ville de Courtrai, Belgique,

en 1990 :

« Nous avons l'intention, écrivait Antoon Sansen, Maire de

la Ville de Courtrai, Président de l'Interkommunal Leiedal, de guider

ces développements, afin que ceux-ci contribuent à donner une

structure plus cohérente et identifiable à Hoog Kortrijk. En plus,

nous voulons que, dans l'avenir, Hoog Kortrijk fonctionne comme un quartier

à part entière de la ville. Or, Hoog Kortrijk ne pose pas seulement

le problème de son développement, mais celui de toute la ville

et de la région, vu la tendance indéniable selon laquelle chaque

ville cherche à se profiler pour trouver une place sous le soleil européen.

Partant de ces idées, la Municipalité de Courtrai et l'Interkommunale

Leiedal ont décidé, au début de 1990, d'établir

un concours d'urbanisation multiple de Hoog Kortrijk. »

3. Extrait des entretiens de 1990-1991

avec Rem Koolhaas, reproduits dans le rapport d'étude cité ci-dessus,

IIIème partie, 6-B ; soulignés par moi.

4. Paris, Editions du Chêne,

1978.

5. Ibidem.

6. Son équivalent en matière

de manifeste pour le XXIe siècle serait alors quelque chose comme « la

ville générique » (generic city) de S,

M, L, XL, (Rem Koolhaas, Bruce Mau, Rotterdam : 010 Publishers, 1995).

Le dédoublement actuel de l’OMA (Office for Metropolitan

Architecture), annoncé internationalement par les média comme

on lance un nouveau produit, en AMO dont Koolhaas nous dit qu’elle

est et sera : « a retrospective reading of our own career »

serait sous-tendue de cette appréciation sarcastique : « The

virtual is anything that does not culminate in mass. » in «

Exploring the unmaterial World », by Gary Wolf, Wired, 8.06,

juin 2000.

7. Delirious New York,

op. cit.

8. Rem. Koolhaas, « Imaginer

le néant » in L'Architecture d'Aujourd'hui, Paris,

n° 238, avril 1985, p. 38 ; idem J. Lucan, OMA–Rem Koolhaas,

Paris, Electa/Moniteur, 1990.

9.

« Exploring the unmaterial World », op. cit.

10. N. Goodman, Langages de

l'art, op. cit., p. 127.

11. G. Kubler, Formes du temps

(1962), Paris : Champ Libre, 1973, 64 et suiv.

12. « Doctrine et incertitudes »,

Paris : Cahier de la Recherche Architecturale n°6-7, octobre 1980,

article « Krier ». Notons qu’outre le référentiel

sociopolitique, la référence structurante à « la

ville pré-industrielle » ou « classique »

comme origine a ressaisir de toute urbanisation, est présente, et particulièrement

active dans le montage de ce dispositif doctrinal à triple objet idéel.

Sachant que ce montage fait encore l’objet d’une hiérarchisation

selon les « valeurs d’engagement » du concepteur

en question.

13. D. Guibert, Réalisme

et architecture, Bruxelles, P. Mardaga, 1987; Annexe 1: « Projectualité/projectibilité »,

p. 139. La « projectibilité » peut être définie

comme une activité qui consiste à déterminer les projections

valides à partir de projections réelles (déjà projetées).

Il s’agit alors pour le projeteur de valider une hypothèse de forme,

de configuration, de construction, de coût, etc., déjà confirmée

dans un contexte antérieur, admise comme possible dans un contexte donné,

parmi d’autres tout aussi valides donc rivales. Il sera attribué

à cette hypothèse « projectible » une survaleur

relative en provenance de ses « dispositions », c’est-à-dire

de ses propriétés différentielles ou adaptatives à

la conjoncture. Selon Nelson Goodman (voir note 1), le prédicat « projectible »

relève des prédicats dispositionnels. Il s’inscrit dans

la démarche de projection comme la situation intermédiaire entre

le déjà « projeté »et le « projetable »

(ou le validé).

14.

Cf. note 3 ; description du projet in Dossier n°3

du rapport, traduction Simon Guibert.

15. Rem Koolhaas, « Imaginer

le néant », ibidem, note 8.

16. Sur cette question du devenir-périphérique

de l’espace urbain contemporain, voir : D. Guibert, « Périphérie

5: non-traité des limites, post-architecture », Revue

d’Esthétique, 29, Paris : J-M. Place 1996, § 2 :

« De l’illimitrophe littéral, du discret et du continu ».

De même, voir : « Paris années 20 : extension et périphérie »,

Rome : Metamorphosi, 9, 1986 ; « Imre Makovecz, projet organique,

pensée périphérique », Paris : Techniques

et Architecture, 394, 1991 ; « Périphérie : vide

actif », Paris : Chimères, 175, 1992 ; Des « hybrides

aventureux » dans la périphérie », Lille : Les

cahiers de Philosophie, 17, 1993 ; « Périphérie

6 : l’ubique et le local », Lieux contemporains, Paris

: Descartes et Cie, 1997; « L’entropie des urbanités »,

Paris: Urbanisme, 296, 1997. « Extrapolitains »,

Le philotope, 3, Revue du Réseau Philosophie-Architecture, Clermont-Ferrand

: EACFD/BRA, 1998.